Introduction

갓(Brassica juncea L.)은 십자화과 또는 배추과에 속하는 경엽 채소류 중의 하나로 겨자의 잎(mustard leaf)을 말하며, 우리나라 각지에서 재배되고 있다. 주로 잎 또는 지상부 전체는 채소로, 종자는 주요 향신료로 사용되고 있으며, 국내뿐 만 아니라 세계 전 지역에서 재배되고 있다(Shin, 2000). 국내에서는 만생평경대엽종이 전남 여수 돌산 세구치 마을에 처음 도입되어 재배되기 시작하였는데, 해양성 기후와 토양 환경의 영향으로 고품질의 갓을 생산하고 있다 (Choi et al., 2001). 돌산 갓은 다른 지역의 갓에 비해 매운맛이 적고 특유의 향이 존재하고 방충망사 재배방식으로 농약을 사용하지 않는 등 특징이 우수하여 여수시의 특산품으로 지정되어 있으며, 용도에 따라 유(油), 채소, 향신료 등 그 용도가 다양하게 이용되고 있다(Choi et al., 2001; Lee et al., 2010)

종자는 4종이 있으나 갈색과 흑색이 유사하여 백겨자(white mustard), 황겨자(yellow mustard) 및 흑겨자(brown black mustard) 3종으로 구분한다. 백겨자와 황겨자는 myrosinase에 의해 배당체 sinalbin이 가수분해되어 p-hydroxybenzyl isothiocyanate, glucose 및 sinapine bisulfate를 생성하고, 흑겨자는 배당체인 sinigrin이 myrosinase에 의해 가수분해되어 자극적인 방향성과 톡 쏘는 맛을 가진 allyl isothiocyanate와 glucose 및 potassium hydrogen sulfate를 생성하는데, 이 isothiocyanate 성분은 강한 항균성이 있는 것으로 알려져 있다(Seo et al., 1996).

갓의 조직이 상처를 받거나 종자를 분쇄하면 생체 속에 함유된 sinigrin (glucosinolate)이 조직에 존재하는 효소 myrosinase에 의해 가수분해되어 glucose와 함황 성분 및 관련물질 등을 생성하게 되는데, 그 중 약 1%의 휘발성인 allyl isothiocyanate (AIT)가 유리되면서 특유의 향과 매운맛을 내는 주성분으로 알려져 있으며(Kang, 1995; Kim et al., 2012), 유리된 성분들은 효모, 곰팡이, 각종 박테리아 등에 대한 항균력이 있어 김치 제조 시 발효를 지연시켜 저장성을 높여준다. Glucosinolate류 성분과 함께 Brassica juncea 속 식물의 폴리페놀 성분들은 치유적인 생체 활성 성분으로 알려져 있으며, Brassica 속 식물에는 약 200종류의 glucosinolate 성분이 확인되었는데, 이는 종자에도 존재하는 것으로 밝혀졌다(Kumar et al., 2011).

또한 칼슘, 철, 인, 칼륨, 비타민 A, B, C, 조단백질 등의 함량이 높아 무기질 공급원이 되고 특히 비타민 A의 전구물질은 β-carotene, chlorophyll, ascorbic acid의 함량이 타 경엽 채소류에 비해 많이 함유되어 있으며, 이러한 성분들은 항산화 활성을 가지고 있다고 보고되고 있다. 또한 여러 가지 황 화합물을 함유하고 있어 항균, 항곰팡이 등의 효능이 있는 것으로 알려져 있다(Choi et al., 2001; Jang et al., 2016).

Brassica 속 식물은 대부분 glucosinolate가 함유되어 있으며 재배 품종 및 산지에 따라 조성에 있어 현저한 차이를 나타낸다. 그 중에서도 B. juncea에는 glucosinolate의 함량이 가장 높아 종자 뿐만 아니라 경엽부도 독특한 신미와 향이 강하다. Glucosinolate 성분은 수용성 성분으로 myrosinase 효소와 물이 있으면 isothiocyanate, thiocyanate, nitrile 성분이 생성된다(Kumar et al., 2001; Shin, 2000).

그 중 allyl isothiocyanate, 2-phenyl ethyl isothiocyanate, 5-methyl thiopentyl isothiocyanate, benzyl isothiocyanate 등의 성분이 있어 항균작용을 나타낸다(Shin, 2000). 돌산 갓(Brassica juncea)의 주요 휘발성 물질은 allyl isothiocyanate, 3-butenyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, b-phenylethyl isothiocyanate 및 sec-butyl isothiocyanate 순으로 함량이 많았으며, nitril류도 일부 확인되었다. 돌산 갓에 함유된 휘발성 물질은 총 26종류, 주요물질은 isothiocyanate류인 것으로 보아 이는 돌산 갓의 독특한 맛과 향을 부여하는 요소 중 하나인 것으로 생각된다(Cho et al., 1993b).

Brassica juncea는 비타민 C와 β-carotene 함량이 타 중국 채소류와 비교하였을 때에도 특히 높고 잎에서 분리된 thioglucosides는 생리활성 화합물인 것으로 보고된 바 있어 식이 항산화제로 이용하기 위한 많은 연구가 주목받고 있으며, 항균제, 이뇨제 및 거담제의 용도로 이용되어졌다(Yahaghi et al., 2018).

Brassica juncea는 생리활성 물질로서 체내에서 약리작용을 나타내는 식물성 2차 대사산물인 glucosinolate, flavonoid, polyphenol류, 함황 화합물 등이 풍부하여 면역계를 강화 시켜 건강유지에 기여하고 암을 예방하는 대표적인 식품으로 여겨지고 있다(Oh et al., 2015).

이와 같이 갓은 다량의 함황 물질, 항산화 물질 등을 함유하고 있어 이에 대한 기능성을 규명하고 우수성에 관한 연구가 활성화 되면서 갓 제품의 다양화, 고부가가치의 기능성부여로 여수지역 관광 상품으로 자리 매김하고 있다. 농촌진흥청에 의하면, 2001년부터 우리 품종 육성을 위한 유전자원 수집 등 연구개발 사업을 추진하여 2009년, 우리 품종이 3동이(늦동이, 순동이, 신동이)와 3돌이(짱돌이, 쌈돌이, 꽃돌이), 이외에 자람이, 자랑이, 알싸미, 매코미 등 10개 품종이 육성 국립종자원에 품종보호출원 중에 있다.

천연물 소재 중 항산화, 항염증 그리고 미생물에 대한 항균작용이 있는 것으로 알려진 갓(mustard leaf)에 대한 연구로는 갓과 겨자의 항산화 활성성분에 관한 연구(Han et al., 1987), 돌산 갓 즙액의 항암성과 항산화 및 ACE저해 활성에 관한 연구(Choi et al., 2001), 돌산 갓의 생리기능성 탐색 및 응용식품 개발(Lim, 2002) 등이 있으며, 그에 따라 천연 기능성 소재로 인정받고 있다. 또한 갓 정유의 항진균 작용(Shin & Kang, 2001), 갓 추출물의 항균활성(Kang et al., 1994b), 돌산 갓 전 처리 추출물의 항균활성 및 열안정성(Park et al., 1995), 돌산 갓의 유기산, 무기질, 지방산 및 섬유소 조성(Park et al., 1993)과 carotenoids 및 chlorophyll 함량(Cho et al., 1993a), 갓(Brassica juncea)의 에탄올 추출물이 미생물 생육에 미치는 영향(Kang et al., 1994a) 등 많은 연구를 통해 입증되었으나, 현재까지 화장품 소재로써 갓의 잎과 종자에 대한 생리활성 연구는 부족한 실정이다.

따라서 본 연구는 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 잎, 종자 추출물의 생리활성 평가와 항산화, 미백, 항주름 활성을 평가하여 화장품 소재로써 이용가치를 규명하고자 하였다.

Methods

1. 실험재료

본 연구에 사용된 갓(mustard leaf, Brassica juncea L. Czern.)은 전라남도 여수시 돌산읍 소재의 밭에서 2018년 9월 28일 파종하여 2019년 1월 25일에 재배한 갓(늦동이 종자: Neujdongi)을 사용하였다.

2. 추출물 제조

갓의 잎, 종자는 시료 50 g에 무게 대비 각각 20배 부피의 70% EtOH 1 L를 넣어 72 h 동안 상온에서 추출하였고, 추출액 만을 분리하기 위해 vacuum pump (흡인여과기, HC-30; Hanil Science Industrial Co. Ltd., Korea)에 3회 여과(No. 2, Whatman, Maidstone, England)시켜 에탄올 추출액을 얻었다. 얻어진 추출액은 vacuum rotary evaporator (진공감압농축기, N-1110; EYELA, Tokyo, Japan)로 추출 용매인 에탄올을 제거하여 농축하였으며, 농축 후 원심분리기(Combi 514R; Hanil Science Medical Co. Ltd., Korea)에서 3500 rpm, 15 min 간 원심 분리하여 얻어진 상등액을 최종농도 50, 100, 200 mg/mL을 시료로 사용하였다.

3. Total polyphenol content

총 폴리페놀 함량은 F-C 시약을 사용하는 Singleton & Rossi의 방법(Singleton & Rossi, 1965)을 변형하여 측정하였다. 시료 350 μL에 50% Folin-Ciocalteu 시약(Sigma-Aldrich) 70 μL를 가하여 3분간 정치한 후, 2% (w/v) Na2CO3 용액(Na2CO3; Sigma-Aldrich) 350 μL를 첨가하여 1 h 반응시킨 후, ELISA microplate reader(Infinite M200 pro Nanoquant; Tecan Austria GmbH, Grödig, Austria)를 이용하여 750 nm에서 흡광도를 측정하였다. 총 폴리페놀 함량은 tannic acid (Sigma-Aldrich)를 이용하여 작성한 표준곡선으로부터 구하였다.

4. Total flavonoid content

총 플라보노이드 함량은 Davis의 방법(Davis, 1947)을 변형하여 측정하였다. 시료 70 μL에 diethylene glycol 700 μL를 첨가하고 다시 1N-NaOH 용액 7 μL를 첨가한 후 37℃에서 1 h 반응시킨 후 ELISA microplate reader (Infinite M200 pro Nanoquant; Tecan Austria GmbH, Grödig, Austria)를 이용하여 420 nm에서 흡광도를 측정하였다. 총 플라보노이드 함량은 quercetin을 이용하여 작성한 표준곡선으로부터 구하였다.

5. DPPH radical scavenging activity

1,1-diphenyl-2-picrylhy drazyl (DPPH; Sigma-Aldrich, USA) radical 소거능은 Blois의 방법(Blois, 1958)을 변형하여 다음과 같이 실시하였다. 시료 100 μL에 1.5×10-4 M DPPH 용액(Sigma-Aldrich) 100 μL를 가하여 실온의 암실에서 30 min 간 정치한 후 ELISA microplate reader (Infinite M200 pro Nanoquant; Tecan Austria GmbH, Austria)를 이용하여 517 nm에서 흡광도를 측정하였으며, 소거능은 다음의 식을 이용하여 산출하였다.

DPPH radical scavenging activity (%)=[(Ac-As)/Ac]×100

Ac: DPPH용액만 첨가한 반응용액의 흡광도

As: DPPH용액과 시료를 모두 첨가한 반응용액의 흡광도

6. ABTS radical scavenging activity

ABTS (2,2'-azino-bis-3-ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid; Sigma-Aldrich, USA) radical 소거능은 Pellegrin의 방법(Pellegrin et al., 1999)으로 측정하였다. ABTS 7.4 mM과 potassium persulfate 2.6 mM을 같은 비율로 섞어 하루 동안 암소에 방치하여 ABTS 양이온을 형성시킨 후 732 nm에서 흡광도 값이 0.70±0.03이 되도록 1×PBS로 희석하였고, 희석된 ABTS 용액 190 μL에 시료 10 μL를 가하여 60 min 정치한 후 ELISA microplate reader (Infinite M200 pro Nanoquant)를 이용하여 732 nm에서 흡광도를 측정하였으며, 소거능은 다음의 식을 이용하여 산출하였다.

ABTS radical scavenging activity (%)=[(Ac-As)/Ac]×100

Ac: DPPH용액만 첨가한 반응용액의 흡광도

As: DPPH용액과 시료를 모두 첨가한 반응용액의 흡광도

7. Tyrosinase inhibitory activity

Tyrosinase 저해활성은 Tomita의 방법(Tomita et al., 1990)을 변형하여 측정하였다. L-tyrosine 으로부터 멜라닌 생성 과정에서 tyrosinase 효소작용에 의해 생성되는 DOPA 생성물을 측정하는 방법으로 100 mM 인산완충용액(pH 6.8) 115 μL에 mushroom tyrosinase (300 U/mL) 20 μL을 첨가하여 37℃에서 15 min preheating 시킨 후, 10 mM L-DOPA를 녹인 기질액 15 μL 및 시료 40 μL을 첨가하여 37℃에서 25 min 반응시켜 생성된 DOPA chrome을 ELISA microplate reader(Infinite M200 pro Nanoquant)를 이용하여 475 nm에서 흡광도를 측정하였으며, 저해활성은 다음의 식을 이용하여 산출하였다.

Tyrosinase inhibitory activity (%)=[1-{(As-AsB)/(Ac-AcB)}]×100

As: 효소와 시료를 모두 첨가한 반응용액의 흡광도

AsB: 시료만 첨가한 반응용액의 흡광도

Ac: 효소만 첨가한 반응용액의 흡광도

AcB: 효소와 시료를 모두 첨가하지 않은 용액의 흡광도

8. Elastase inhibitory activity

Elastase 저해활성은 Kraunsoe의 방법(Kraunsoe et al., 1996)을 변형하여 측정하였다. 200 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 25 μL에 Procine pancreatic elastase (PPE) 30 μL를 첨가하여 15 min간 preheating 시킨 후, N-Succinyl-Ala-Ala_Ala-pnitroanilide 5 mg에 Tris-HCl buffer 1 mL를 넣어 용해한 기질액 25 μL 및 시료 40 μL를 첨가하여 25℃에서 25 min 반응시켜 ELISA microplate reader (Infinite M200 pro Nanoquant)를 이용하여 410 nm에서 흡광도를 측정하였으며, 저해활성은 다음의 식을 이용하여 산출하였다.

Elastase inhibitory activity (%)=[1-{(As-AsB)/(Ac-AcB)}]×100

As: 효소와 시료를 모두 첨가한 반응용액의 흡광도

AsB: 시료만 첨가한 반응용액의 흡광도

Ac: 효소만 첨가한 반응용액의 흡광도

AcB: 효소와 시료를 모두 첨가하지 않은 용액의 흡광도

Results and Discussion

1. 갓의 잎, 종자 추출물의 항산화 성분

1) Total polyphenol content

페놀 화합물은 식물계에 널리 분포되어 있는 2차 대사산물로 다양한 구조와 분자량을 가진다. 또한 phenolic hydroxy기를 가지고 있어 단백질과 같은 큰 분자들과 결합하는 성질이 있으며, 항산화 효능의 생리활성 기능을 가지고 있다. -OH기를 통해 수소 공여와 페놀 고리 구조의 안정화에 의해 항산화 활성을 가지며 항암 및 항균 효과 등의 생리활성을 가지는 것으로 알려져 있다(Cha et al., 1999; Shin et al., 2014).

본 연구에서는 tannic acid를 표준물질로 한 갓의 잎, 종자 추출물 (50, 100, 200 mg/mL)의 총 폴리페놀 함량을 측정하였으며 그 결과, 4.32-27.72 mg TAE/g 범위의 값을 보였다(Figure 1). Leaf와 seed 모두 200 mg/mL 농도에서 총 폴리페놀 함량이 가장 높았으며, 50 mg/mL 일 때는 leaf 4.32±0.04 mg TAE/g, seed 9.58±0.18 mg TAE/g, 100 mg/mL 일 때는 leaf 7.89±0.02 mg TAE/g, seed 14.96±0.43 mg TAE/g, 200 mg/mL 일 때는 leaf 15.03±0.13 mg TAE/g, seed 27.72±0.25 mg TAE/g으로 농도가 높아질수록 총 폴리페놀 함량이 높았다.

결과적으로 각각의 추출물 모두 농도가 높을수록 페놀 함량이 높아졌고 대체로 seed가 leaf 보다 페놀 함량이 높은 것을 알 수 있었다(Figure 1).

Oh et al., (2016)의 연구에서 돌산 갓의 잎과 종자를 acetonitrile 용매 추출하여 총 폴리페놀 함량을 측정한 결과, 잎은 368.67 mg GAE/100 g, 종자는 404.33 mg GAE/100 g으로 잎보다 종자에서 총 폴리페놀 함량이 더 높은 것으로 나타나 본 연구와 유사한 결과임을 알 수 있었다. 또한 Lee (2017)의 연구에서 동결건조 한 갓 (Brassica juncea L.)의 총 폴리페놀 함량은 234.86 mg/g, 열풍건조 한 갓의 총 폴리페놀 함량은 212.21 mg/g으로 보고하여 갓의 총 폴리페놀 함량이 매우 높은 것을 알 수 있었다.

본 연구에서도 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 잎, 종자 추출물(EtOH)의 총 폴리페놀 함량이 높은 것으로 나타났으며, Kim et al. (2014)에 의하면 페놀 화합물은 품종이나 재배방식 및 환경과 같은 조건에 의해 다양한 결과를 나타낼 수 있다고 한 바, 폴리페놀 함량은 추출 농도와 용매 및 추출 방식에 기인하여 상대적인 차이가 있는 것으로 보인다.

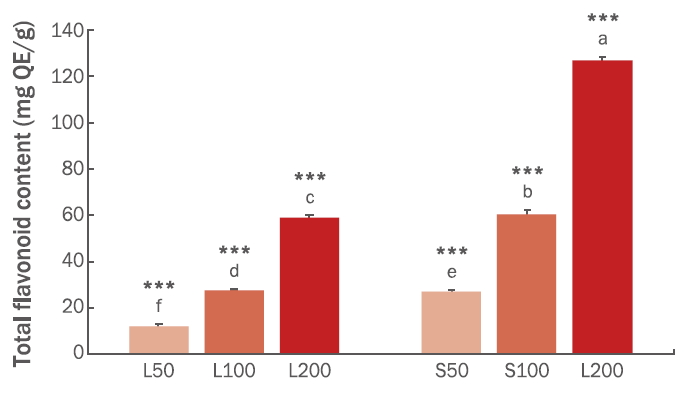

2) Total flavonoid content

플라보노이드는 노란색이나 담황색을 나타내는 페놀계 화합물의 총칭으로 자연계에 널리 분포하고 있고 폴리페놀과 같이 채소류, 식물의 잎, 꽃, 과실, 줄기 및 뿌리 등에 함유되어 있으며, 항염증 및 항 알레르기 효과를 비롯한 광범위한 생화학, 약리학적 효능이 있는 것으로 알려져 있다(Hertog et al., 1993; Kim et al., 2014). 또한 플라보노이드는 혈관 내에서 nitric oxide와 superoxide의 반응으로 생성되는 peroxynitrite와 전구체인 superoxide를 직접적으로 제거해주는 것으로 알려져 있다(Heim et al., 2002).

본 연구에서는 quercetin을 표준물질로 한 갓의 잎, 종자 추출물(50, 100, 200 mg/mL)의 총 플라보노이드 함량을 측정하였으며 그 결과, 11.89-126.75 mg QE/g 범위의 값을 보였다(Figure 2). Leaf와 seed 모두 200 mg/mL 농도에서 총 플라보노이드 함량이 가장 높았으며, 50 mg/mL 일 때는 leaf 11.89±0.96 mg QE/g, seed 27.01±0.82 mg QE/g, 100 mg/mL 일 때는 leaf 27.54±0.38 mg QE/g, seed 60.26±2.15 mg QE/g, 200 mg/mL 일 때는 leaf 58.84±1.11 mg QE/g, seed 126.75±1.59 mg QE/g으로 농도가 높아질수록 총 플라보노이드 함량이 높았다.

결과적으로 각각의 추출물 모두 농도가 높을수록 플라보노이드 함량이 높아졌고 대체로 seed가 leaf 보다 플라보노이드 함량이 높은 것을 알 수 있었다(Figure 2).

Brassica 속 식물의 페놀 화합물은 flavonol과 hydroxycinnamic acid이며, 주요 flavonol 성분은 quercetin, kaempferol, isorhamnetin이 있다(Kumar et al., 2011). Lee (2017)의 연구에서 열풍건조 한 갓의 총 플라보노이드 함량은 125.04 mg RE/g, 동결건조 한 갓의 총 플라보노이드 함량은 84.91 mg RE/g으로 보고하였으며, 본 연구에서도 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 잎, 종자 추출물(EtOH)의 총 플라보노이드 함량이 높은 것으로 나타났다. Kim et al. (2014)에 의하면 페놀 화합물은 환경조건에 의해 다양한 결과를 나타내고 수확 시기는 식물 화학 물질의 함량과 생물학적 효과에 영향을 줄 수 있다고 한 바, 플라보노이드 함량은 재배시기, 추출 농도와 용매 및 추출 방식에 기인하여 상대적인 차이가 있는 것으로 보인다.

2. 갓의 잎, 종자 추출물의 항산화 활성

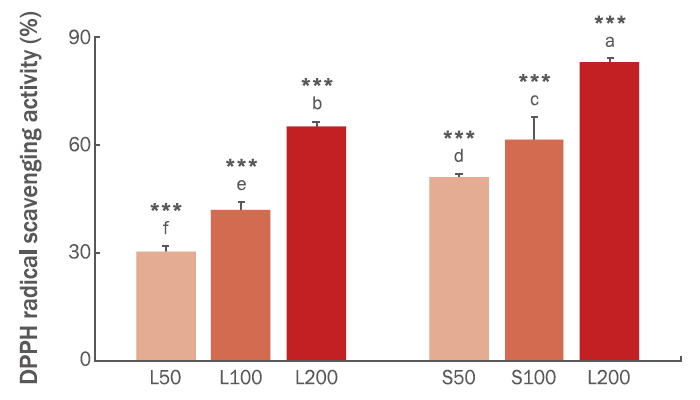

1) DPPH radical scavenging activity

DPPH radical 소거능 방법은 DPPH의 환원정도를 기준으로 측정물질의 환원정도와 항산화 정도를 가늠할 수 있다. DPPH는 비교적 안정한 free radical로 쉽게 수소원자를 받아들이는 성질이 있으며, 함황 아미노산인 cysteine, glutathion, 방향족아민(aromatic amine), ascorbic acid 등에 의해 환원되어 보라색의 DPPH가 자체 정색성을 잃어 무색의 diphenyl-picrylhydrazine으로 탈색되어 흡광도가 변하게 되는데, 다양한 천연물질의 자유 라디칼 소거능 측정에 널리 사용되고 있다 (Jung et al., 2019; Park & Ryu, 2019).

본 연구에서는 갓의 잎, 종자 추출물(50, 100, 200 mg/mL)의 항산화 활성을 알아보기 위해 DPPH radical 소거능을 측정하여 그 결과를 Figure 3에 제시하였다. 그 결과 30.53-83.17% 범위의 값을 보였다(Figure 3). Leaf와 seed 모두 200 mg/mL 농도에서 DPPH radical 소거능이 가장 높았으며, 50 mg/mL 일 때는 leaf 30.53±1.45%, seed 50.96±1.13%, 100 mg/mL 일 때는 leaf 42.11±2.03%, seed 61.70±6.28%였다, 200 mg/mL 일 때는 leaf 65.26±1.18%, seed 83.17±0.88%로 가장 높았다.

결과적으로 각각의 추출물 모두 농도가 높을수록 DPPH radical 소거능이 높아졌고 대체로 seed가 leaf 보다 소거능이 높은 것을 알 수 있었다(Figure 3).

Oh et al. (2016)의 연구에서 돌산 갓의 잎과 종자를 acetonitrile 용매 추출하여 DPPH radical 소거능을 측정한 결과, 잎과 종자 모두 16.67%로 낮은 소거능이 나타났다. 반면, 본 연구에서는 소거능이 높은 것으로 나타나 Oh et al. (2016)의 연구와 상이한 결과를 보였다. 또한 Choi et al. (2001)의 연구에서는 60일 자란 돌산 갓의 잎, 뿌리 즙액의 DPPH radical 소거능은 각각 65.6%, 11.8%로 보고된바 있다.

본 연구에서도 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 잎, 종자 추출물 (EtOH)의 DPPH radical 소거능이 우수하였으며, 소거능 값은 부위별로 차이를 보였다. 본 연구에서 leaf와 seed의 DPPH radical 소거능 차이는 재배시기와 추출 용매 및 추출 방식에 기인하여 상대적인 차이가 있는 것으로 보인다.

2) ABTS radical scavenging activity

ABTS와 potassium persulfate이 암소에 있을 때 활성 양이온인 ABTS+가 생성되고, 시료의 항산화 활성에 의해 ABTS+가 소거되어 청록색을 띠게 된다. ABTS+탈색 반응은 생성된 자유 라디칼 소거 정도를 나타내는 것으로 항산화력을 측정할 수 있으며, 소수성 및 친수성 조건의 시료에서도 적용이 가능하다(Lee, 2017; Oh et al., 2016).

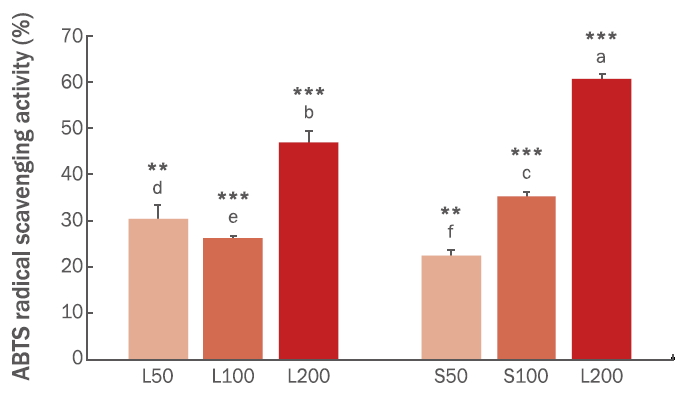

본 연구에서는 갓의 잎, 종자 추출물(50, 100, 200 mg/mL)의 항산화 활성을 알아보기 위해 ABTS radical 소거능을 측정하여 그 결과를 Figure 4에 제시하였다. 그 결과 22.50-60.57% 범위의 값을 보였다(Figure 4). Leaf와 seed 모두 200 mg/mL 농도에서 ABTS radical 소거능이 가장 높았으며, 50 mg/mL 일 때는 leaf 30.53±2.97%, seed 22.50±1.27%, 100 mg/mL 일 때는 leaf 26.32±0.49%, seed 35.19±0.98%, 200 mg/mL 일 때는 leaf 47.06±2.48%, seed 60.57±1.13%로 가장 높았다.

결과적으로 각각의 추출물 모두 농도가 높을수록 ABTS radical 소거능이 높아졌고 대체로 seed가 leaf 보다 소거능이 높은 것을 알수 있었다(Figure 4).

Oh et al. (2016)의 연구에서는 돌산 갓의 잎과 종자를 acetonitrile 용매 추출하여 ABTS radical 소거능을 측정하였는데, 잎은 50.07%, 종자는 48.67%로 잎이 종자보다 소거능이 높은 것으로 나타났다. 반면, 본 연구에서는 종자 추출물이 잎 추출물보다 소거능이 높은 것으로 나타나 Oh et al. (2016)의 ABTS radical 소거능 측정 결과와 상이한 결과를 보였다. 또한, Lee (2017)의 연구에서 동결 건조한 갓과 열풍 건조한 갓의 50% ABTS radical 소거능(IC50)은 각각 0.89 mg/mL, 0.65 mg/mL으로 나타나 갓의 ABTS radical 소거능이 우수한 것을 알 수 있었다.

Kaur & Kapoor (2002)에 의하면 여러 연구에서 식물 화학 성분은 강력한 항산화 효능과 함께 암, 심혈관 질환을 비롯한 주요 질병으로부터 보호하는 역할을 하고 ascorbic acid, tocopherol, β-carotene과 같은 비타민을 포함하는 항산화 물질로부터 기여되는 것으로 알려져 있으며, 에탄올 추출은 물 추출 보다 식물에 존재하는 카로티노이드와 같은 항산화 물질들을 추출하기에 더 효과적이라고 하였다.

Brassica juncea 의 종자는 단백질 함량이 높아 우수한 영양가를 지니며, 향과 맛에 영향을 주는 sinigrin과 같은 glucosinolate가 다량 함유되어 있다. 이러한 glucosinolate는 myrosinase 효소에 의해 isothiocyanate로 분해되어 향과 맛을 결정하게 되는데, 이는 항산화, 항박테리아, 항균 효능이 있는 것으로 알려져 있다(Abul-Fadl et al., 2011). 또한 Cho et al. (1993a)의 연구에서 갓의 주요 색소성분인 카로티노이드의 함량 중 β-carotene이 80.91%이었으며, 클로로필 a, b의 함량이 각각 0.41 mg/g, 0.15 mg/g으로 보고되었다.

따라서 갓의 잎, 종자 추출물의 항산화 활성은 isothiocyanate와 비타민, 카로티노이드 및 클로로필 등의 항산화 성분에 기인한 것으로 보인다.

3. 갓의 잎, 종자 추출물의 효소 저해활성

1) Tyrosinase inhibitory activity

Tyrosinase는 멜라닌 생성을 조절하는 효소이다. 이 효소는 tyrosine을 3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA)로 전환하는 tyrosine hydroxylase 활성과 DOPA를 DOPA quinone으로 산화하는 DOPA oxidase 활성을 모두 가지고 있어 색소 침착과 관련이 있는 효소이다. L-tyrosine이 L-DOPA로 산화되는 과정에서 melanosome의 melanocyte 내에서 tyrosinase가 촉매역할을 하여 발생하고, L-DOPA는 산화되어 DOPA quinone으로 전환되며, DOPA quinone이 멜라닌으로 합성되면 eumelanin, pheomelanin을 만들어내게 된다. Tyrosine에서 L-DOPA, L-DOPA에서 DOPA quinone의 합성 과정에서 tyrosinase 효소 활성을 저해한다면 멜라닌 합성을 억제할 수 있다(An et al., 2007; Lee et al., 2013).

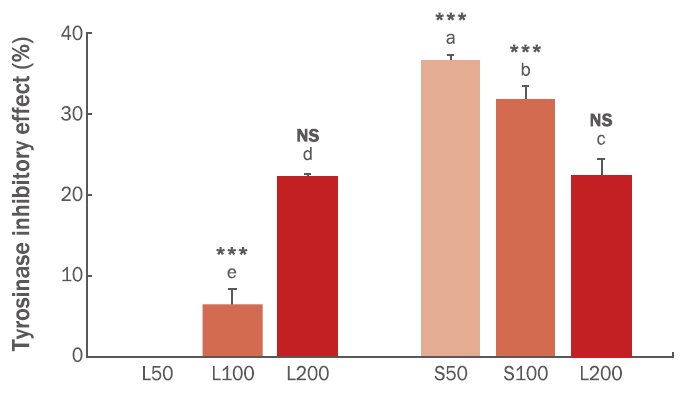

본 연구에서는 갓의 잎, 종자 추출물(50, 100, 200 mg/mL)의 미백 효능을 알아보고자 tyrosinase 저해활성을 측정하였으며 그 결과, 6.54-36.58% 범위의 값을 보였다(Figure 5). Leaf는 50 mg/mL 일 때 -1.36±0.53%로 활성이 없는 것으로 나타났다. 100 mg/mL 일 때는 6.54±1.89%, 200 mg/mL 일 때는 22.33±0.42%로 농도가 높을수록 저해활성이 높아졌다. 반면, seed는 50 mg/mL 일 때 36.58±0.79%, 100 mg/mL 일 때는 31.89±1.67%, 200 mg/mL 일 때는 22.52±1.97%로 추출물의 농도가 높을수록 저해활성이 낮아졌다.

대체로 seed가 leaf 보다 tyrosinase 저해활성이 높았으며, leaf는 농도가 높을수록 tyrosinase 저해활성이 높아져 양의 상관관계를 보였다. 그러나 seed는 농도가 일정수준 이상이 되면 저해활성이 낮게 나타났다(Figure 5). 이러한 경향은 식물 자체 tyrosinase 효소 활성이 높거나 기질이 되는 물질의 함량이 높아진 경우로 추정해볼 수 있다(Jung et al., 1995).

Jung et al. (1995)의 연구에 의하면 Brassica 속 식물 중 브로콜리(Brassica oleracea var. italica)와 꽃양배추(Brassica oleracea var. botrytis)의 tyrosinase 저해활성은 49%, 청경채(Brassica campestris)는 17%, 양배추(Brassica olercea capitata)는 12%, 케일(Brassica olercea var. acephala)은 6% 순으로 나타났다. 또한, Jeong et al. (2018)은 십자화과에 속하는 적콜라비(Brassica oleracea var. gongylodes) 싹의 미백 효능을 알아보기 위해 흑색종세포(B16F10)를 이용하여 멜라닌 생성 저해활성을 측정한 결과, 추출물 2% 처리 시, 29%의 저해활성이 나타나 적콜라비 싹 추출물을 이용한 미백 화장품 개발 가능성이 높은 것으로 보고하였다.

본 연구에서도 십자화과(Brassicaceae)에 속하는 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 잎, 종자 추출물(EtOH)의 미백 효능을 알아보고자 tyrosinase 저해활성을 측정한 결과, 타 십자화과 식물에 비해 높은 활성을 보여 갓의 잎, 종자 추출물은 미백 화장품 소재로써 개발 가능성이 높을 것으로 생각된다.

2) Elastase inhibitory activity

Elastin은 피부 진피와 피부 탄력섬유를 구성하는 중요한 성분으로 elastin의 감소는 피부 주름을 생성하고 탄력을 저하시켜 피부노화를 촉진시킨다. Elastin을 분해하는 효소로 알려진 elastase는 collagen과 함께 결합조직의 기계적 성질을 결정하는 elastin을 분해하는데, 동물의 결합조직에서 불용성 탄력섬유 elastin을 분해하는 유일한 효소이며, elastase 저해제는 피부 주름 및 피부 노화를 개선하는 효과를 기대할 수 있다(Song et al., 2017; Lee et al., 2013).

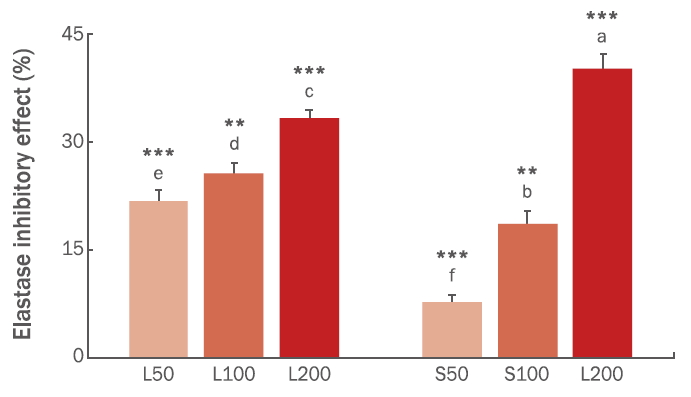

본 연구에서는 갓의 잎, 종자 추출물(50, 100, 200 mg/mL)의 elastase 저해활성을 측정하여 항주름 효능을 알아보고자 elastase 저해활성을 측정하였으며 그 결과, 7.81-40.21% 범위의 값을 보였다(Figure 6). Leaf와 seed 모두 200 mg/mL 농도에서 elastase 저해활성이 가장 높았으며, 50 mg/mL 일 때는 leaf 21.80±1.58%, seed 7.81±0.98%, 100 mg/mL 일 때는 leaf 25.68±1.48%, seed 18.61±1.89%, 200 mg/mL 일 때는 leaf 33.45±1.14%, seed 40.21±2.13%로 농도가 높아질수록 elastase 저해활성이 높아졌다.

결과적으로 각각의 추출물 모두 농도가 높을수록 elastase 저해활성이 높아져 양의 상관관계를 보였고 대체로 leaf가 seed 보다 저해활성이 높은 것을 알 수 있었다(Figure 6).

Lee et al. (2012)은 브로콜리(Brassica oleracea var. italica Plenck) 새싹 추출물의 collagenase 저해활성을 측정하여 브로콜리의 collagenase 저해활성이 우수한 것을 보고하였다. 또한 Shin et al. (2016)은 순무(Brassica rapa ssp.) 캘러스 추출물(EtOH)이 프로 콜라겐 합성을 농도 의존적으로 증가시키는 것을 확인하였으며, 주름 개선에 우수한 효과가 있어 기능성 물질로 활용할 수 있을 것으로 보고하였다.

본 연구에서도 십자화과(Brassicaceae)에 속하는 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 항주름 효능을 알아보고자 elastase 저해활성을 측정한 결과, 농도 의존적으로 elastase 저해활성이 높아진 것으로 보아 십자화과에 속하는 타 채소류를 포함하여 갓의 잎, 종자 추출물은 주름 예방에 우수한 효능이 있어 화장품 소재로써 개발 가능성이 높을 것으로 생각된다.

Conclusion

본 연구는 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 잎과 종자 추출물을 화장품 기능성 소재로써 이용하기 위한 생리활성 연구를 통해 그 이용가치를 규명하고자 하였다. 이에 본 연구에서는 갓의 잎과 종자 추출물의 생리활성 연구를 위해 항산화 관련 지표로 총 폴리페놀 함량과 총 플라보노이드 함량, DPPH radical 소거능과 ABTS radical 소거능을 측정하였고, 미백 관련 지표로 tyrosinase 저해활성, 항주름 관련 지표로 elastase 저해활성을 측정하여 분석하였다.

그 결과 갓의 잎, 종자 추출물(50, 100, 200 mg/mL)의 총 폴리페놀 함량의 최대치는 각각 15.03 mg TAE/g, 27.72 mg TAE/g, 총 플라보노이드 함량은 58.84 mg QE/g, 126.75 mg QE/g, DPPH radical 소거능은 65.26%, 83.17%, ABTS radical 소거능은 47.06%, 60.57%로 확인되었다. 항산화 관련 생리활성 평가 결과, 대체로 seed가 leaf 보다 활성이 높았으며, 모두 200 mg/mL 농도에서 가장 높은 결과를 보여 양의 상관관계임을 알 수 있었다.

갓의 잎, 종자 추출물(50, 100, 200 mg/mL)의 tyrosinase 저해활성의 최대치는 각각 22.33%, 36.58%, elastase 저해활성은 33.45%, 40.21%였다. Leaf의 경우 농도 의존적으로 tyrosinase 저해활성과 elastase 저해활성이 높아진 반면, seed의 경우 elastase 저해활성에서는 농도 의존적으로 활성이 높아졌으나 tyrosinase 저해활성에서는 추출물의 농도가 일정수준 이상이 되면 오히려 활성이 낮아지는 것으로 확인되었다. 이러한 경향은 식물 자체 tyrosinase 효소 활성이 높거나 기질이 되는 물질 함량이 높아지는 것으로 추정된다.

따라서 본 연구 결과로 갓(Brassica juncea L. Czern.)의 잎과 종자 추출물(EtOH)의 항산화 효능 및 효소활성 억제 효능이 우수한 것을 규명할 수 있었으며, 향후 화장품 소재로써 그 이용가치가 높을 것으로 판단된다.